十一、风湿性关节炎

风湿性关节炎是一种与溶血性链球菌感染有关的变态反应性疾病,是风湿热的主要表现之一,以成人多见,受累关节以大关节为主。起病初便侵及下肢关节者占85%,膝和踝关节最为常见,其次为肩、肘和腕,手和足的小关节很少见。

急性风湿性关节类多数患者有明显的受风湿侵犯而急骤发病史,并有半数患者在发病前1-3周有咽峡炎,扁挑体炎等上呼吸道感染史。全身表现有乏力,食欲减退、烦躁、发热(大多数有高热)、出汗、体温与心率不成正比等。关节炎主要表现为游走性,对称性,复发性。由一个关节转移至另一关节,常对称累及膝、踝、肩、肘、腕等大关节,局部出现红肿热痛等急性炎症表现。关节功能多因肿痛而活动受限,有时关节腔伴有渗出液。部分病人几个关节同时受累。儿童关节炎症状多轻微,或仅1-2个关节受累,成年则较显著。在急性炎症消退后,关节完全恢复正常功能。

慢性风湿性关节炎多有急性风湿性关节炎或不典型的风湿热病史。

主要表现

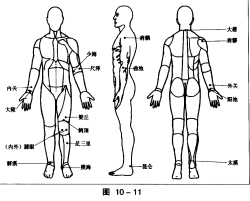

一般无高热,仅少数病人有低热。关节多为酸痛,呈游走性窜痛或限于一两个美节轻度肿痛,关节功能因疼痛轻度受限。如累及膝关节则行走,上下楼及蹲站时困难。呈反复发作,遇天气变化(刮风、下雨、阴天)时加重。有时四肢出现环形红斑或结节性红斑,说明有风湿活动,应进一步检查。亦有的病人心脏并无器质性改变,而常有心悸、胸闷、憋气等现象。应注意观察有否瓣膜损害等器质性改变,应进一步检查排除风湿性心脏病(图10-11)。

隐形针灸治疔选穴

常用主穴:大椎、曲池、内关、足三里;

肩部风湿性关节炎加;肩鶻、肩髎;

肘部风湿性关节炎加;尺泽、外关、少海;

腕部风湿性关节炎加:外关、内关、大院、阳池;

膝部风湿性关节炎加;足三里、梁丘、鹤顶、(内外)膝眼;

踝部风湿性关节炎加:太溪、昆仑、照海、解溪。

急性风湿性美节类大多一个疗程(10天)便可以完全控制症状;慢性风湿性关节炎治疗时除了要缓解关节局部症状,还要针对患者全身的风湿病症状进行有效的治疗,可选择大椎、曲池、内关、足三里等穴位,对患者的免疫力,以及身体综合机能进行长期调理,并严密观察,防止其他系统并发症出现。

十二、类风湿性关节炎

类风湿性关节炎是一种广泛且顽固的慢性疾病,主要病理改变是关节滑膜的细胞浸润,滑膜翳形成,软骨及软骨下骨质的侵蚀。

临床表现

关节肿胀,疼痛和僵硬,并且症状会出现于全身多个关节,多为对称性发病。病情轻微时仅感到局部关节僵硬,疼痛,由于滑膜反复炎症,严重时则会引起病变关节毁坏变形,

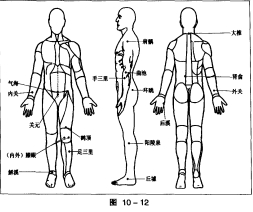

功能丧失无法活动造成残废。本病起因于机体内免疫系统发生问题,产生许多不必要的抗体(自体抗体,如类风湿性因子RF),不仅会杀死病菌,同时也破坏身体正常的结构。最常侵犯的部位是四肢小关节,其次是肌肉、肺、皮肤、血管、神经、眼睛等,因此可算是一种全身性的疾病(图10-12)。

隐形针灸治疗选穴

常用主穴:肾俞、关元、气海、大椎、足三里、阿是穴;上肢加;肩髃、曲池、手三里、外美、后溪;下肢加:环跳、鹤顶、阳陵泉、内、外膝眼、解溪、丘墟。

由于该病可侵犯人体多个关节,可将以上穴位按照不同的患病部位分组治疗,并配合患病关节局部阿是穴,早晚各治疗1次。治疗时需注意长期、规律、坚持,并注意为患病关节保暖、并积极进行适当的运动康复。

十三、骨质疏松

骨质疏松症是一种以低骨量和骨组织微结构破坏为特征,导致骨骼脆性增加和易发生骨折的全身性疾病。由于年龄增加和雌激素分泌减少引起钙的吸收、代谢、利用异常是本病的基本病因。随着年龄的增加,骨质疏松症患者伴随而来的腰酸、背疼,弯腰,驼背等现象,在过去认为是自然现象,而实际上是一种老年性疾病。骨质疏松的临床表现:

临床表现

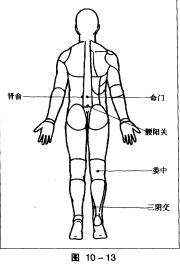

以疼痛最为常见:多为腰背酸疼,其次为肩背、颈部或腕踝部,可因坐位,立位、卧位或胆身时疼痛,时好时坏。

骨骼变形:脊柱骨变形,弯腰,驼背、身材变矮。

骨折:常见骨折部位是脊椎骨(压缩性、楔型)、腕部(桡骨头)和髋骨(股骨颈)(图10-13)。

隐形针灸治疗选穴

腰阳关、肾俞、命门,三阴交、委中、阿是穴。

因为该病的病因比较明确,目前临床通过调理内雌激素代谢、补充钙质等方法可获得一定疗效,在使用隐形针灸技术治疗本病时应辅以适当的补钙疗法,可获得更好的疗效。

十四、痛风性关节炎

痛风性关节炎是血尿酸增高,尿酸盐在关节中沉积,刺激关节并引起一系列炎症反应所造成的。痛风性关节炎分为急性痛风性关节炎和慢性痛风性关节炎两种类型,前者发作后可以恢复,不留后遗症。后者往往不可恢复,而且在慢性的基础上仍可有反复的急性发作,使关节损害不断加重。

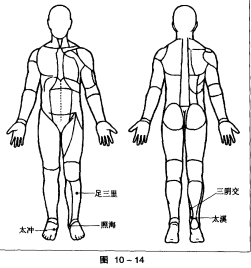

身体任何一个关节均有累及的可能,但下肢关节是好发的部位,尤其是下肢的远端,如第一跖趾关节,是痛风最常发作的关节部位。其他关节也可发生,如足背、足踝、膝关节、腕、肘关节,偶尔手部指关节也会发作。肩、髋、胸锁、骶髂、下颌关节和脊柱较少累及。(图10-14)

痛风性关节炎的急性发作大多没有预兆。剧痛常在夜间突然发生,且疼痛部位集中,程度剧烈。同时受累的关节表现为发红、发热和肿胀,局部皮肤发亮,触痛明显。大多数痛风会复发。最初偶尔发作,常侵犯一个关节。每次发作持续几天,然后症状完全消失,直到下次发作。但是,随着发作次数的增多,症状会持续更久。发作越频繁,受累的关节就越多。随着多个关节同时受累,痛风会发展为慢性。反复发作可造成关节水久性损害,包括长期疼痛和僵硬、活动受限及关节变形。

隐形针灸治疗选穴

三阴交,足三里,太溪、照海,太冲,阿是穴。

该病在使用隐形针灸治疗时,要准确选择循经穴,同时还需要配合患病关节阿是穴进行治疗,通常单独使用隐形针灸治疗技术便可迅速控制症状,如果配合适当的改善嘌呤代谢,降低体内尿酸浓度的治疗方法,效果将更为突出。

十五、肋间神经痛

肋间神经痛是指一根或几根肋间神经支配区的经常性疼痛,临床上通常见到的是继发性肋间神经痛,而原发性肋间神经痛较少见。继发性肋间神经痛是由邻近器官和组织的病变引起,如胸腔器官的病变(胸膜炎、慢性肺部炎症、主动脉瘤等),脊柱和肋骨的损伤,老年性脊椎骨性关节炎,胸椎段脊柱的畸形,胸椎段脊髓肿瘤,特别是髓外瘤,常压迫神经根而有肋间神经痛的症状。还有一种带状疱疹病毒引起的肋间神经炎,也可出现肋间神经痛。

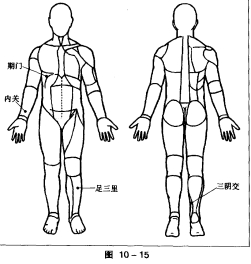

肋间神经痛时有发作性加剧,有时被呼吸动作所激发,咳嗽、喷嚏时疼痛加重。疼痛剧烈时可放射至同侧的肩部或背部,有时呈带状分布。检查时可发现相应皮肤区感觉过敏和相应肋骨边缘压痛,于肋间神经穿出椎间孔后在背部、胸侧壁、前胸穿出处尤为显著(图10-15)。

隐形针灸治疗选穴

期门、内关、三阴交、足三里、阿是穴。

本病继发性较为多见,如确定属于继发性疼痛.应当配合处理诱发因素的治疗方法。

十六、坐骨神经痛

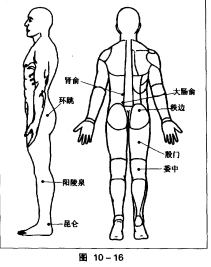

坐骨神经经臀部分布于整个下肢。沿坐骨神经通路极其分布区的疼痛综合征,称为坐骨神经痛。男性青壮年多见。以单侧为多,起病多急骤,急性起病的坐骨神经炎常先出现下背部酸痛和腰部僵直感。病侧下肢疼痛由腰、臀部开始,向大腿后侧,小腿外侧及足背外侧射,多呈“针刺、刀割、触电”样持续或间歇性疼痛。弯腰、咳嗽、喷嚏、大便时均可加重。通常病侧下肢微屈可减轻疼痛。后期可出现患者患肢无力,肌肉松软,伴有小腿、足部麻木感(图10-16)。

隐形针灸治疗选穴

第一组:肾俞,大肠俞,秩边,环跳、阿是穴;

第二组:股门、委中、阳陵泉、昆仑、阿是穴。

以上穴位可按腰部和腿部分为两组来治疗,早晚各治疗1次。注意患肢保暖,慢性迁延患者疼痛缓解后及时进行下肢肌力锻炼,防止肌肉萎缩。

十七、腰椎骨质增生

腰椎的骨质增生是因为中年以后,随着年龄的增大,机体各组织细胞的生理功能也逐渐衰退老化,退化的椎间盘逐渐失去水分,椎间隙变窄,纤维环松驰向周边膨出,椎体不稳,纤维环在椎体边缘外发生撕裂,导致髓核之突出,将后纵韧带的骨膜顶起,其下面产生新骨,形成骨刺或骨质增生。也有人认为椎间盘退变萎缩后,椎体向前倾斜,椎体前缘在中线为前纵韧带所阻,两侧骨膜掀起,骨膜下形成新骨。另外,局部的受压因素也是引起骨质增生的主要因素,腰椎椎体边缘受压较重,故此处骨质增生的发生也较常见。

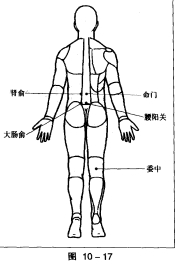

腰椎骨质增生发病缓慢,早期症状轻微不易引起重视,仅表现为腰腿酸痛,时轻时重,尤以久坐、劳累后或晨起时疼痛明显,适当活动或休息后减轻。当椎间盘退变后,椎体变形,相邻椎体间松弛不稳,活动时自觉腰部僵硬,疼痛无力。

退变后形成的骨赘刺激,可使腰部僵硬感更加明显,休息时重,稍事活动后减轻,过劳则加剧。一旦增生使脊神经受压,可引起腰部的放射痛,也可以出现腰腿痛及下肢麻木。若椎体的后缘增生而导致椎管狭窄,压迫马尾神经,出现马尾神经受压综合征,临床有间歇性跛行症状。椎体前缘增生及侧方增生时,可压迫刺激附近的血管及植物神经产生机能障碍(图10-17)。

隐形针灸治疗选穴

肾俞、命门、大肠俞、委中、腰阳关、阿是穴。

腰椎骨质增生是多种不良因素长期作用引起,病程迁延,难以治愈,故在使用隐形针灸方法治疗时不可过于急切,应准确选穴、长期坚持治疗。以上穴位可早晚各治疗1次。

本文传播知识,如有侵权,请联系微信tunyi13166124885;本文非处方,如需治病,请联系医院。