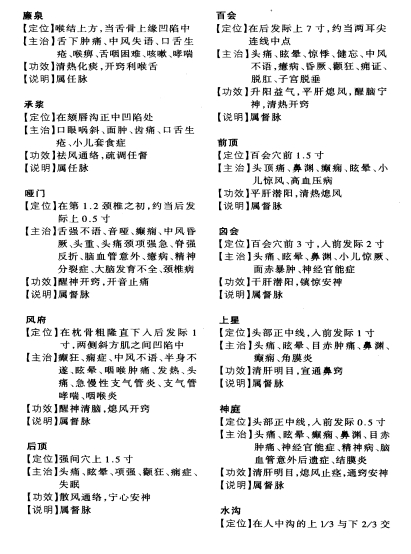

2.募、俞穴的应用

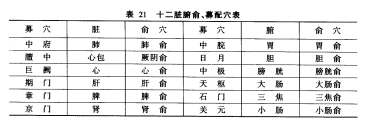

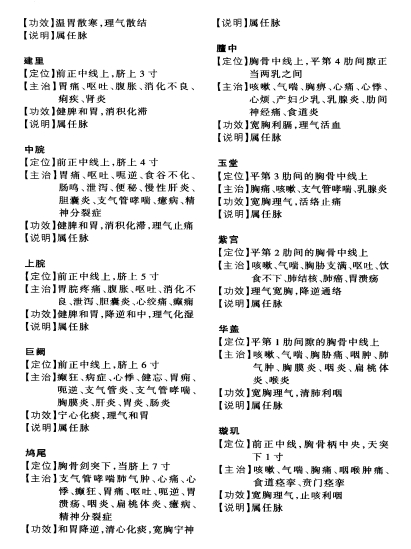

“募"穴是五脏六腑之气汇集在胸腹部的腧穴。“俞"穴是脏腑之气辅注于背部的腧穴。募为阴,均分布在脑腹部,是阳病行阴的重要处所。俞为阳,均分布在背部的膀胱经内,为阴病行阳的重要位置,每一脏腑均有各自所属的募穴和俞穴。详如表21。

募穴和俞穴与各自所属脏、腑有密切关系,在临床上海一脏、腑发生病变时,常在所属的募穴或俞穴出现疼痛或过敏等。因此当某一脏,腑发病时,即可取其所属募穴、俞穴进行治疗。如心有病可以选用心俞和巨,阙,胃有病可以选用胃俞和中脘等。但临床上,脏病多选用腰背部的俞六,如肝病可取肝俞,肾病可取肾俞等。腑病多选用胸腹部的募穴,如胃病可取中脘,大肠病多取天枢,膀胱病多取中极等。此外,背俞穴不但可以治疗与其相应的脏腑病症,也可以治疗与脏腑相关的五官九窍、皮肉筋骨等病症。如肝俞既能治疗肝病,又能治疗与肝有关的目疾、筋脉挛急等病,肾俞既能治疗肾病,也可治疗与肾有关的耳鸣、耳聋、阴瘘及骨病等。

由于脏腑之气与俞、募穴都是相通的,所以临床遇到五脏六腑发生病变时,经常俞穴与募穴同时取用,称为俞募配穴法。俞募相配,除了能治疗脏腑本身的疾病外,还可以治疗病理上与内脏器官相美联的疾患。如肝俞配期门,主治一切肝病、胁肋痛、呕吐吞酸、黄疸,寒热往来等;心俞配巨阙,主治心痛、怔忡、惊悸、癫痫、失眠等;肺俞配中府,主治肺病、咳嗽、哮喘、咯血等;脾俞配章门,主治脾病、腹胀、水肿、胁痛、肠鸣、泄泻,黄疸等;肾俞配京门,主治遗精、白带、肾虚腰痛等,胆俞配日月,主治胀满、胁痛、呕吐、黄疽等;小肠俞配关元,主治小便癃闭、遗尿、消渴等;大肠俞配天枢,主治大便秘结或泄泻、腹胀、水肿等;膀胱俞配中极,主治小便不通或尿颜、遗尿、五淋等;胃俞配中脘,主治胃痛、呕吐、消化不良等;三焦俞配石门,主治水肿、小便不利;厥阴俞配膻中,主治胸膈气闷、呼吸困难等。

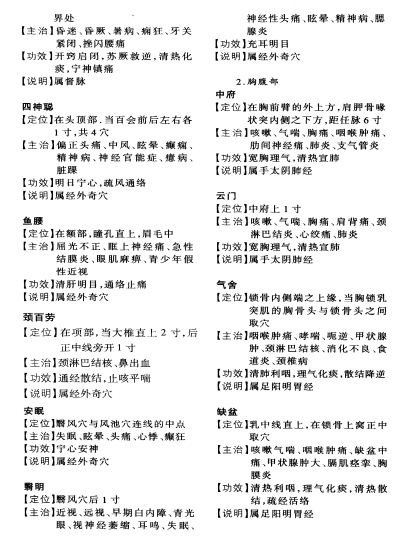

3.原、烙穴的应用

原穴是脏胞的元气输注经过留止的部位。元气导源于肾间动气,是人体生命活动的原动力,通过三焦运行于脏腑,是十二经的根本。原穴是脏腑元气所留止之处,因此脏腑发生病变时,就会相应的反映到原穴上来,十二经各有一原穴,均分布在四肢腕踝关节附近。

原穴在治疗方面,可以治疗各自所属脏、腑病变,也可根据原穴的反应变化,推断脏腑功能的盛衰。刮拭原穴能使三焦元气通达,从而发挥其维护正气,杭御病邪的作用,说明原穴有调整其脏腑经络虚实各证的功能,在治疗内脏疾病上,有着重要意义,如太溪主治肾不纳气之虚喘及肾虚腰痛、阳痿、遗精等。

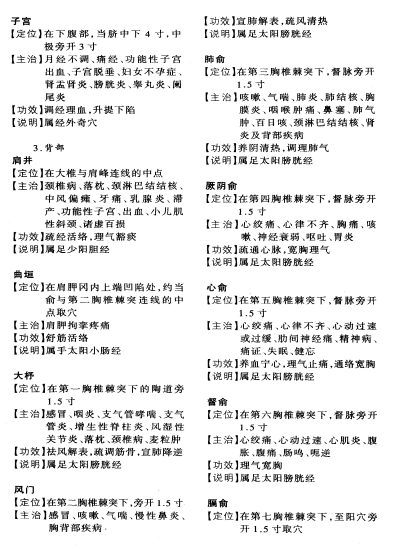

络穴是络脉由经脉别出的部位各有的一个腧穴。它具有联络表里两经的作用。十二经的络穴皆位于肘膝关节以下,加上任脉之络穴鸠尾,督脉之络穴长强,脾之大络大包穴,共有十五穴,故称为“十五络穴”。详如表22。

络穴各主治其络脉的病症,如手少阴心经别络,实则胸中支满,虚则不能言语,皆可取其络穴通里宋治疗。余皆仿此。络穴又能沟通表里二经,故有“一络通二经"之说。因此,络穴不仅能够治本经病,也能治其相表里之经的病证,如手太阴肺经的络穴列缺,既能治肺经的咳嗽、喘息,又能治手阳明大肠经的齿痛、头项等疾患。如足太阴脾经络穴公孙,既能治疗腹痛、泄泻、多饮水肿之脾经病证,又能治疗胃疼,呕吐、饮食不化、发狂妄言之胃经病证。

原六和络穴,在临床上既可单独应用,也可相互配合应用。相互配合应用时,称为“主客原络配穴"是临床常用的配穴方法。其法以原发疾病经脉的原穴为主,以相表里的经脉的络穴为客,二穴一主一客,相互配合,能通达内外、贯彻上下,对内脏与体表疾患均有较好的治疗作用。如太渊配偏历,主治咳嗽、气喘、上肢浮肿;合谷配列缺,主治外感咳嗽,偏正头痛;冲阳配公孙,主治胃痛呕吐、肠鸣腹痛:太白配丰隆,主治胸腹胀闷,痰饮咳嗽;神门配支正,主治怔忡、惊悸、癫痫、目眩;腕骨配通里,主治头项强痛,舌强不语;京骨配大钟,主治头腰背痛、日疾、足痛;太溪配飞扬,主治头痛咽肿,咳嗽目眩;大陵与外关,主治胸胁疼痛、心烦吐血;阳池配内关,主治胸胁胀痛,头痛发热;丘墟配蠡沟,主治少腹疝痛、胁肋胀痛;太冲配光明,主治肝胆火旺,目赤肿痛等。

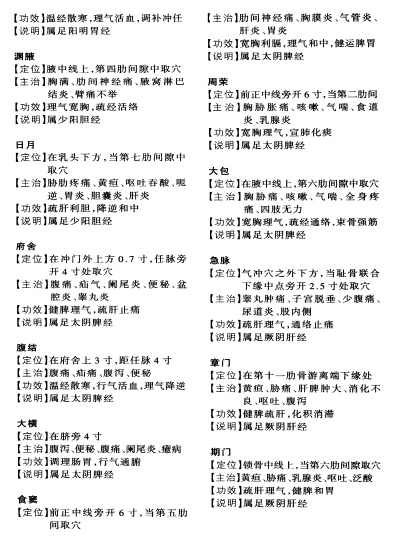

4.入会穴的应用

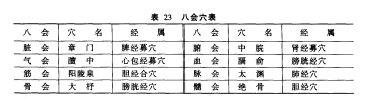

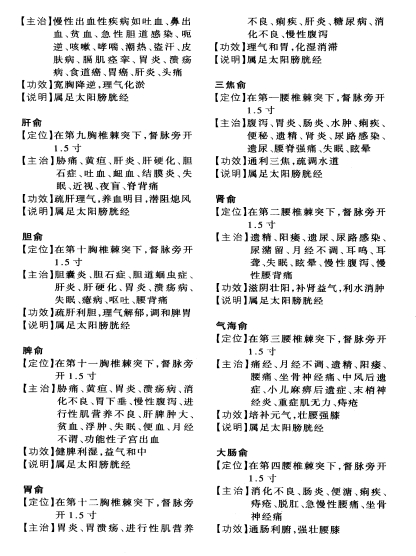

八会六,是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓筹精气所会聚的腧穴。八会穴与其所属的八种脏器组织的生理功能有着密切关系。如章门为脏之会穴,固五皆禀于脾,为脾之募穴也;中脘为腑之会穴,因六腑皆禀于胃,为胃这募穴也;膻中为气之会穴,固其为宗气之所聚,为心包之募穴也;膈俞为血之会穴,因其位于心肝俞穴之间,心主血,肝藏血故也;大杼为骨之会穴,因其近于椎骨(柱骨之根)故也;阳陵泉为筋之会穴,因其位于膝下,膝为筋之府也:太渊为脉之会穴,固其为手太阴经之原,居于寸口为脉之大会也;绝骨为髓之会穴,

因其属于胆经,胆主骨所生病,骨生髓故也。详如表23。

在治疗方面,凡与此八者有关的病证均可选用相关的八会穴来治疗。如:章门主治五脏病,以肝脾病为主;中脘主治六腑病,以胃与大肠病为主;膻中主治一切气病,如胸膈胀满,呼吸不利,呕逆暖气,喳嗝、哮喘等;膈俞主治一切血症,如咳血、吐血,衄血、崩漏、尿血、便血、痔血及外伤出血等;阳陵泉主治筋病,如半身不遂、抽搐、瘫痪、痿痹、疼痛等;大杼主治骨病,如周身关节疼痛、项背强急、角弓反张等;绝骨主治髓病,如下肢瘫痪、痿软、疼痛等;太渊主治一切脉病,如无脉症、心肺疾患等;八会穴常与郄穴配合应用,可与前郄穴的应用互参。

5.都穴的应用

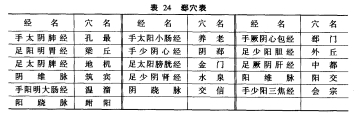

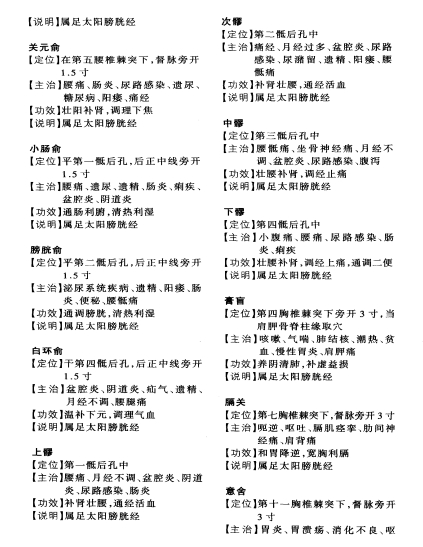

郄穴是各经经气所深聚的地方,大多分布在四肢肘膝以下。十二经脉各有一个鄯六,阴阳跷脉及阴阳维脉也各有一个郄穴,合而为十六郄穴(表24)。

临床郑穴用于治疗本经循行部位及所属脏腑的急性病证。阴经郄穴多治血证,如孔最治咳血,中都治崩漏,顽固性头痛取地机;心胸闷痛,足限肿痛取水泉;心胸疼痛取郄门,阴郄等。阳经郄穴多治急性疼痛,如颈项痛取外丘,胃脘疼痛取粱丘,急性腰扭伤取养老;小儿惊风,癫痫、耳聋取金门;手臂酸麻、胁肋疼痛取会宗;头痛、面舌肿痛,疗毒取温溜等。此外,当某脏腑有病变时又可刮拭鄙穴进行检查,可作协助诊断之用。

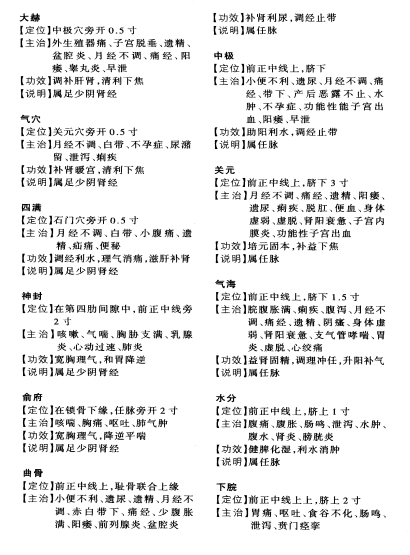

6.下合穴的应用

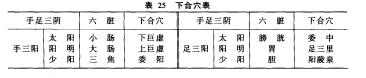

下台穴是指六腑经脉合于下肢三阳经的六个脯穴(表25)。在临床上按照疾病所属不同的六腑,即可采用所属相应的下台穴治疗。如足三里治疗胃脘痛、腹胀、饮食不化;下巨虚治疗腹泻;上巨虚治疗肠痈(阑尾炎),痢疾;阳陵泉治疗胆病;委阳、委中治疗三焦气化失常而引起的瘫闭、遗尿等。

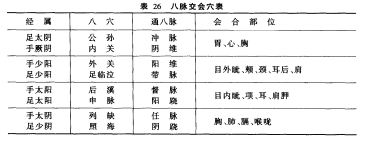

7.八脉交会穴的应用

奇经八脉与十二正经脉气相通的八个腧穴,称为八脉交会穴。均分布在肘膝以下(表26)。

奇经八脉与十二正经的八穴相互交会的关系是;公孙通过足太阴脾经人腹会于关元,与冲脉相通;内关通过手厥阴心包经起于胸中,与阴维脉相通;外关通过手少阳三焦经上肩循天髎,与阳维脉相通;临泣通过足少阳胆经过季胁,与带脉相通;中脉通过足太阳膀胱经,与阳跷脉相通;后溪通过于太阳小肠经交肩会于大椎,与督脉相通;照海通过足少阴肾经循阴股人腹达胸,与阴跷脉相通;列缺通过手太阴肺经循喉咙,与任脉相通。

由于奇经与正经的经气以八穴相会通,所以此八穴既能治奇经病,又能治正经病。如公孙通冲脉,故公孙既能治足太阴脾经病,又能治冲脉病;内关通阴维脉,故内关既能治于厥阴心包经病,又能治阴维脉病。余同。

八脉交会八穴,临床上常采用上下相应的配穴法,如公孙配内关治疗胃、心、胸部病症和疟疾;后溪配申脉治内眼角、耳、项、肩胛部位病及发热恶寒等表证;外关配足临泣治疗外眼角、耳、颊、颈、肩部病及寒热往来证;列缺配照海治咽喉、胸膈、肺病和阴虚内热等。

本文传播知识,如有侵权,请联系微信tunyi13166124885;本文非处方,如需治病,请联系医院。