腧穴是人体脏腑经络之气血输注于体表之处,是针灸或其他体表疗法施术的部位,也是接受外来刺激的作用点。腧穴俗称"穴"或"穴位"。"腧"是输注或输的意思,“六"是空隙和聚集之意。由于输、腧二字音义相同,所以中国古今各书往往互相通同。腧穴是孤立于体表的点,而是在脏腑组织器官乃至人体整体组织着密切的联系,互相输通的特殊部位,是诊察和治疗疾病的所有。

隐形针灸治疗方法是一种腧穴治疗方法,传统腧穴学说是隐形针灸技术必须掌握基础知识。

一、腧穴的作用

1.反应病证,协助诊断

腧穴在病理状态下具有反应病候的作用。如胃肠疾患的人常在足三里、地机等穴出现压痛过敏,有时并可在第五至第八胸椎附近触到软性异物;患有肺脏疾患的人,常可在肺俞,中府等穴有压痛、过敏及皮下结节。因此,临床上常用刮痧板刮拭背俞穴、募穴、郄穴、原穴的方法,察其腧穴的压痛,出痧来协助诊断。

2.接受刺激,防治疾病

腧穴不仅是气血输注的部位,也是邪气所客之处所,又是刮痧防治疾病的刺激点。腧穴防治疾病的关键就是接受适当的刺激以通其经脉,调其气血,使阴阳归于平衡,脏腑趋于和调,从而达到扶正祛邪的目的。

腧穴在防治疾病方面可从以下三方面加以论述:

(1)近治作用这是一切脯穴(包括十四经六、奇穴,阿是六)主治作用的具有的共同特点。这些腧穴均能治疗该穴所在部位及邻近组织、器官的病证。如眼区的睛明,承泣、四白等穴,均能治眼病;耳区的听宫、听会、翳风、耳门诸穴,均能治疗耳病;胃部中脘、建里、梁门诸穴,均能治疗胃病等。

(2)递治作用这是十四经腑穴主治作用的基本规律。在十四经腧穴中,尤其是十二经脉在四肢肘、膝关节以下的腧穴,不仅能治局部病证,而且能治疗本经循行所涉及的远隔部位的组织、器官、脏腑的病证,有的甚至具有影响全身的作用。如合谷穴,不仅能治上肢病证,而且能治颈部和头面部病证,同时能治外感病的发热;足三里穴不但能治疗下肢病证,而且对调整消化系统的功能,甚至对人体防卫.免疫反应方面都具有很大的作用。

(3)特殊作用临床实践证明,刮痧板刮拭某些腧穴,对机体的不同状态,可起着双重性的良性调整作用。如泄泻时,刮拭天枢能止泻;便秘时,刮拭天枢又能通便。心动过速时,刮拭内关能减慢心率,心动过缓时,刮拭内关又可使之恢复正常。此外,腧六的治疗作用还具有相对的特异性,如大椎退热,至阴矫正胎位等,均是其特殊的治疗作用。

二、腧六的主治规律

每个腧穴都有较广泛的主治范围,这与其所属经络和所在部位的不同有直接关系。无论腧穴的局部治疗作用,还是邻近或远隔部位的治疗作用,都是以经络学说为依据的,一句话就是"经络所通,主治所及"。如要掌握腧穴的主治规律,一般可以从腧穴的分经、分部两方面来归纳。

1.分经主治规律

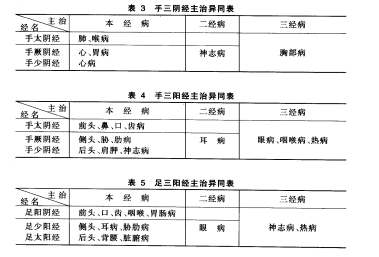

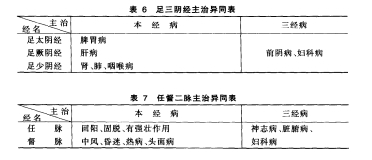

十四经胎穴的分经主治,既能主治本经的病证,又能主治二经相同的病证,或主治三经相同的病证,说明分经主治既有其特性,又有其共性。兹将各经腧穴主治的异同分经列表如表3、表4、表5.表6.表7。

2.分部主治规律

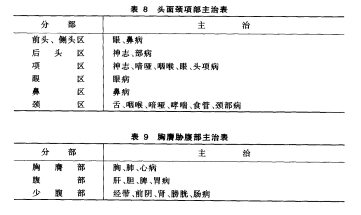

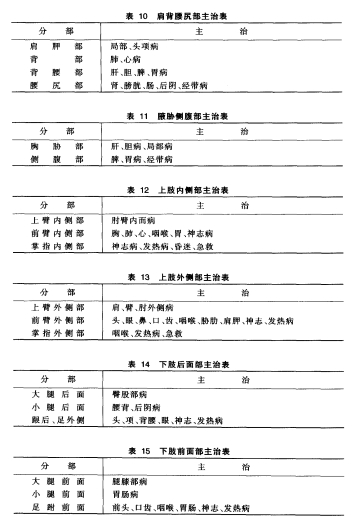

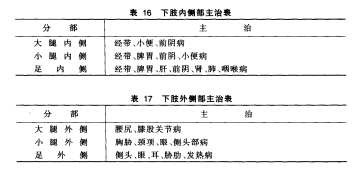

十四经腧穴的分部主治各有其特点:如头,面,颈项部的脸穴,除个别能治全身性疾患或四肢疾患外,绝大多数均治局部病症;胸腹部腧穴,大多可治脏腑及急性疾患;背腰部腧穴,除少数能治下肢病外,大多可治局部病证、脏腑和慢性疾患;少腹部腧穴,除能主治脏腑疾患外,还能治全身性疾患;四肢部肘膝以上的腧穴,以治局部病证为主;肘膝以下至腕,踝部的腧穴,除能治局部病证外,还能治脏腑疾患;腕踝以下的腧穴,除能治局部病证外,还能治头面、五官病证,以及发热、神志病等全身性疾患。兹将各部腧穴的主治范围归纳列表如表8、表9.表10.表11,表12,表13,表14、表15、表16、表17。

三.特定穴的应用

特定穴是指十四经中具有特殊治疗作用,并有特定称号在腧穴。包括在四肢肘、膝以下的五脯穴、原穴、络穴、郄穴,八脉交会穴,下合穴;在胸腹、背腰部的背俞穴、募穴;在四肢躯干部的八会穴以及全身经脉的交会穴。

1.五输穴的应用

十二经在肘膝关节以下各有五个重要经穴,分别名为井、荣、输、经、合,合称“五腧”。古人把经气运行过程用自然界的水流由小到大,由浅入深的变化来取类比象形容,把五腧穴按井、荣、输、经、合的顺序,从四肢末端向肘、膝方向依次排列,"井"六多位于手足之端,喻作水的源头,是经气所出的部位,即"所出为井”。

"荣"穴多位于掌指或跖趾关节之前,喻作水流尚微,萦迁未成大流,是经气流行的部位,即“所溜为荣”。“输"穴多位于掌指或跖趾美节之后,喻作水流由小而大,由浅注深,是经气渐盛,由此注彼的部位,即"所注为输"。“经"穴多位于腕躁关节以上,喻作水流变大,畅通无阻,是经气正盛送行经过的部位,即"所行为经"。“合”穴位于肘膝关节附近,喻作江河水流汇入湖海,是经气由此深入,进而会合于脏腑的部位,即“所人为合”。五腧穴是十二经脉之气出入之所,因此具有主治五脏六腑经脉病变的作用。“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荣,病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病生胃及以饮食不节得病者,取之于合。”

[井穴]根据五腧穴理论,井穴是阴阳交会、气血流注的起点,主要作用可归结为以下两点;①开窍泻实,几经脉中气血失畅,气机闭结所致的中风昏倒、不省人事、昏厥、癫狂等证,及急性热病,烦满躁动、咽喉肿痛、经脉所过之处红肿热痛等病,皆可点刮井穴,有开窍醒神、清泻实热的作用。固脏之所藏者,精神气血魂魄也,井穴又为脏腑经脉之气循行交接之处,故刮之通贯经脉脏腑之气,而治急症、热病。②通经宣痹,凡血少不荣,气虚不煦而见肢体麻木不用、乳汁不通、溲涩不畅等,施以井穴刮拭有一定疗效。如大拇指麻木不仁,可点刮少商等。井穴运用范围较广,虚实寒热皆可施用,阳经井六主要在于泻实祛邪,阴经井穴则尚能助气、行血,补虚。如涌泉之治虚喘,音不能言;隐白之治妇人漏血不止,足寒不能温等。

[荣六]凡各经热病初起,病变于色者,皆可取其荣穴治疗,所以说:"荣主身热"。主治一切热性疾病,包括实热和虚热。如外感肺热、咳嗽颊赤,可刮肺经鱼际;疟疾时冷时热,可刮小肠经前谷穴;阴血不足引起的掌中发热及全身虚热,可刮肺经鱼际,以清虚热,育阴血。

[辅六]有益气化湿,通经活络,散瘀止痛之效。凡寒湿留滞,经气不畅所致的一切肢体疼痛,时好时甚的各种疼痛疾病及由于气虚而水湿不化引起的肿满、倦怠、咳喘、溏泄、遗溺等一类证候,都可以选用胎穴来进行治疗。即所谓“输主体重节痛。”如上肢内侧痹痛,可取大陵、太渊;下肢痹痛,可取太冲、太溪治疗等。

[经穴]有疏通经络、清热祛寒的治疗功效。主治肺经受邪引起的寒热咳喘及风寒外邪入客经脉引起的身寒不能自温,经血不畅,妇人月事不通、血痔、诸节作痛等病症。另外,根据“病变于音者,取之于经"的原则,各经病变累及某一脏器时,也可取该经经穴治疗之,以调整其偏盛偏衰。如脾脉上连舌本,散舌下,所以本经发生的舌本强痛,可取本经经穴商丘疗之;三焦炎盛.胁痛目赤、大便不通者,可选用泻本经经穴支沟,以清泻三焦,通腑降逆。所谓"经主咳喘寒热"是指经穴主治范围的代表证候。

【合穴]具有调脏腑,益精气的作用,凡是由于脏腑不和(或邪客,或不足,或有余)出现的胀满、逆气、结滞、泄泻,使用合穴多有一定的治疗效果。尤其对于胃肠疾病及一切慢性疾病,合穴具有健脾强胃,扶正培元、祛邪防病之效。如;足三里可治一切胃肠疾病;阴陵泉有利尿作用;少海可治心脏疾病。

上述“井、荣、输、经、合"五腧穴的主治病症,是从它们各自的主治共同性讨论的。五腧六的主治个性,则应属于它的生克关系。

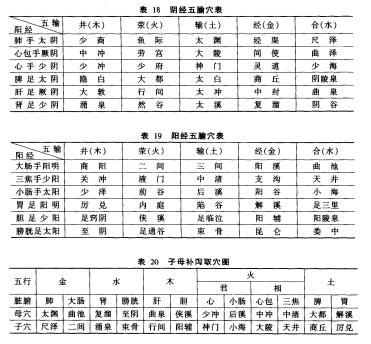

根据五腧的主治性能与木、火、土、金、水五行的配合,并结合脏腑的五行属性,提出了"虚者补其母,实者泻其子"的运用方法。如肺在五行属金,肺经的实证,可取肺经五腧穴中属"水"的合穴尺泽,固“金”生"水","水"为“金”之“子”,取尺泽即所谓"实者泻其子"。若肺经的虚症,可取肺经五腧穴中属"土’的腧穴太渊,固“土"生“金”,“土”为"金”之母,取太渊即所谓"虚者补其母"。余可类推,详如表18、表19、表20。

本文传播知识,如有侵权,请联系微信tunyi13166124885;本文非处方,如需治病,请联系医院。