传统经络学说是研究人体经络系统的循行分布、生理功能,病理变化及其与脏腑相互关系的一种理论学说。它是中医学理论体系的重要组成部分。

经络是经脉和络脉的总称。经,有路径的含义,经脉贯通上下,沟通内外,是经络系统中的主干;络,有网络的含义,络脉是经脉别出的分支,较经脉细小,纵横交错,遍布全身。

经络内属于脏腑,外络于肢节,沟通于脏腑与体表之间,将人体脏腑组织器官联系成为一个有机的整体;并借以行气血,营阴阳,使人体各部的功能活动得以保持协调和相对的平衡。传统经络学说是针灸学的理论核心,毫无疑问是隐形针灸的技术基础。

一,传统经络系统的组成

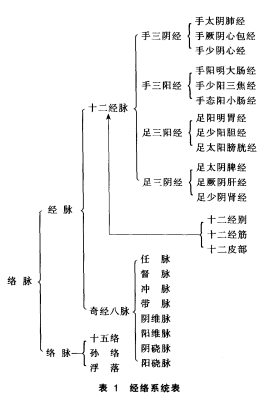

经络系统是由经脉和络脉组成的。其中经脉包括十二经脉和奇经八脉,以及附属于十二经脉的十二经别.十二经筋,十二皮部。络脉有十五络、浮绪、孙络等。其基本内容列表如下(表1):

1.十二经脉

十二经脉即手三阴经(肺,心包,心》,手三阳经(大肠、二集、小肠),是三阳经(胃、胆,膀胱),尾三阴烃(肺。肝、肾)的总称。它们是经络系统的主体,故又称为“正经"。

十二经脉的名称是根据脏腑,于足,阴阳而定的。它们分别隶属于十二脏腑,各经都用其所属脏腑的名称,结合循行于手足,内外,前中后的不同部位,根指阴阳学说而给予不同名称,如将其中隶属于六腑,循行于四肢外侧的经脉称为阳经,隶属于五脏,循行于四肢内侧的经脉称为阴经。并根据阴阳衍化的道理分为三阴三阳,这样就订出了季太阴肺经,手阳明大肠经等十二经脉名称。

十二经脉在体表的分布规律:它们左右对称地分布于头面,躯干和四肢,纵贯全身。六条阴经分布于四肢的内侧和胸腹,其中上肢的内倒是于三阴经,下肢的内侧是足三阴经;六条阳经分布于四肢的外侧和头面、躯干,其中上肢的外侧是手三阳经,下肢的外侧是足三阳经。于,足三阳经在四肢的排列是阳明在前,少阳在中,太阳在后。手三团经在上肢的排列是太阴在前,厥团在中,少阴在后。

是三阴经在小腿下半部及足背,其排列是默阴在前,太耕在中,少阴在后,至内踝上八寸处足厥阴经同足太阴经交叉后,循行在太阴与少阴之间,便成为太阴在前,厥阴在中,少阴在后。

十二经脉的表里属络关系;十二经脉内属于脏腑,脏与腑有表里相合的关系,阴经与阳经有表里属络关系。即于太阴肺经与手阳明大肠经相表里,足阳明胃经与是太阴牌经相表里;手少阴心经与手太阳小肠经相表里,足太阳膀胱经与足少阴背经相表里,手默阴心包经与于少阳三焦经相表里;足少阳胆经与足厥阴肝经相表里。互为表里的阴经与阳经在体内有属络关系,即阴经属脏络腑,阳经属腑络脏,如于太阴肺经属肺络大肠,手阳明大肠经属大肠络肺等等。

在四肢又通过络脉的衔接加强了表里经之间的联系。这样在脏腑阴阳经脉之问就形成了六组表里络属关系。互为表里的经脉在生理上密切联系,病变时相互影响,治疗时相互为用。

十二经脉的循行走向与交接。循行走向是:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,足三阴经从足走腹(胸)。十二经脉的交接:①阴经与阳经多在四肢部衔接.如手太阴肺经在食指与手阳明大肠经交接,手少阴心经在小指与手太阳小肠经交接,手厥阴心包经在无名指与手少阳三焦经交接,足阳明胃经在是大趾与足太阴脾经交接,足太阳膀胱经从足小趾斜趋足心与足少阴背经交接,足少阳胆经从足附上斜趋足大趾丛毛处与足厥阴肝经交接。②阳经与阳经(指同者经)在头面部相接。如手阳明大肠经和足阳明胃经都通过于鼻旁,手太阳小肠经与足太阳膀胱经均通于日内眦,于少阳三焦经和足少阳胆经均通于目外眦。①阴经与阴经(即手足三阴经)在胸部交接。如足太阴脾经与手少阴心经交接于心中,足少阴肾经与手厥阴心包经交接于胸中,足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺中。

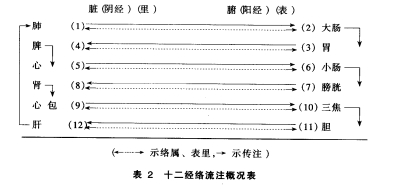

由于十二经脉通过于足阴阳表里经的连接而逐经相传,所以就构成了一个周而复始,如环无端的传注系统,气由通过经脉,内到脏腑器官,外达肌表,背养全身。其流注次序列表示意如下(表2)。

2.奇经八脉

奇经八脉是督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉的总称。

与十二正经不同,既不直属脏腑,又无表里配合关系,“别道奇行”,故称“奇经”。

八脉中的督、任、冲脉皆起于胞中,同出会阴,称为"一源三歧",其中督脉行于腰背正中,上至头面;任脉行于胸腹正中,上抵颊部,冲脉与足少阴肾经相并上行,环绕口唇。带脉起于胁下,环行腰间一周。阴维脉起于小腿内侧,沿腿股内侧上行,至咽喉与任脉会合。阳维脉起于足跗外侧,沿腿膝外侧上行,至项后与督脉会合。阴晓起于足限内侧,随足少阴等经上行,至目內眦与阳跷脉会合。

阳跷脉起于足跟外侧,伴足太阳等经上行,至目内眦与阴跷脉会台,沿足太阳经上额,于项后会合足少阳经。

奇经八脉交错地循行分布于十二经之间,其作用主要体观于两方面。其一,沟通了十二经脉之间的联系。奇经八脉将部位相近,功能相似的经脉联系起来,达到统摄有关经脉气血,协调阴阳的作用。督脉与六阳经有联系,称为“阳脉之海",具有调节全身阳经鲮气的作用;任脉与六阴经有联系,称为“阴脉之海",具有调节全身请阴经经气的作用;冲脉与任,肾脉,足阳明,足少明等经有联系,故有"十二经之海”,"血海"之称,具有含蓄十二经气血的作用;带脉约束联系了纵行躯干部的诸条足经;阴阳维脉联系阴经与阳经,分别主管一身之表里;阴阳跷脉主持阳动阴静,共司下肢运动与寤寐。其二,奇经人脉对十二经气血有蓄积和渗座的调节作用。当十二经脉及脏腑气血旺盛时,前经八脉能加以蓄积,当人体功能活动需要时,奇经八脉又能渗灌供应。

冲、带、跷、维六脉脯穴,都寄附于十二经与任,督脉之中,惟任,督二脉各有其所属脯穴,故与十二经相提并论,合称为"十四经"。十四经具有一定的循行路线,病候及所属腧穴,是经络系统的主要部分,在临床上是制痧治疗的基础。

二.传统经络的生理功能

经络具有联系脏腑和肢体的作用。人体的五脏六腑,四肢百骸,五官九窍、皮肉筋骨等组织器官,虽各有不同的生理功能,但又共同进行着有机的控体活动,使机体的内外上下保持着协调统一,构成一个有机的整体。而这种相互联系,有机配合主要是依靠经络系统的联络沟通作用实理的。由于十二经脉及其分支纵横交错、人里出表、通上达下联系了脏腑器官,奇经人脉沟通于十二经之间,经筋皮部联结了肢体筋肉皮肤,从而使人体的各脏腑组织器官有机地联系起来。

经络具有运行气血,满养周身,抗御外邪,保卫机体的作用。人体的各个脏腑组织器官均需要气血的温养围润,才能够发挥其正常作用。气血是人体生命活动的物质基础,必须依赖经络的传注,才能输布周身,以温养團拥全身各脏腑组织器官,维持机体的正常功能,由于经络能“行血气而背阴阳",背气运行于脉中,卫气行于脉外,使营卫之气密布于周身,加强了机体的防御能力,起到了抗御外邪,保卫机体的作用。

三,传统经络学说的临床应用

1.说明病理变化

在正建邪乘的情况下,经络又是病邪传注的途径。当体表受到病邪侵袭时,可通过经络由表及里,由浅人深。如外邪侵袭肌表,初见发热,恶寒、头痛身疼等症,由于肺合皮毛,外邪循经内舍于肺,继而可见咳嗽.喘促、胸闷.胸痛等肺的病症。说明经络是外邪从皮毛腠理内传于脏腑的转变途径。此外,经络也是脏腑之间,脏腑与体表组织器官之间病变相互影响的渠道。例如,心移热于小肠,肝病影响到胃,胃病影响到脾等,这是脏腑病变通过经络传注而相互影响的结果。内脏病变又可通过经络反应到体表组织器官,如肝病胁痛,肾病腰痛,心火上炙可致舌郁生疮,大肠,胃腑有热可数牙龈肿痛等等。都说明经络是病邪传注的途径。

2.指平辨证

归经由于经络有一定的循行部位和脏腑络属,它可以反映所属脏腑的病证,因而在临床上,就可以根据疾病所出现的症状,结合经络循行的部位及所联系的脏腑,作为辨证归经的依据。例如,头痛一症,即可根据经脉在头部的循行分布而辨别,其痛在前额者多与阳明经有关,痛在两侧者多与少阳经有关,痛在领项者多与太阳经有关,痛在巅项者多与厥阴经有关。又如胁肋与少腹是肝经所过,故两胁疼痛或少腹痛,多与肝经有关。此外,某些疾病的过程中常发现在经络循行通路上,或在经气聚集的某些六位上,有明显的压痛、结节、条索状等反应物,和皮肤形态变化、皮肤温度、电阻改变等,也有助于对疾病的诊断。如肠痈(阑尾炎)患者,有时在足阳明胃经的上巨虚出现压痛;长期消化不良的病人,有时可在脾俞六见到异常变化。刮痧临床上采用刮痧板循经刮拭(用梭角)方法检查有关经络、腧穴的变化,可作诊断参考。

3.指导隐形针灸治疗

隐形针灸是通过刺激输穴,以疏通经气,恢复调节人体脏腑气血的功能,从而达到治病的目的。隐形针灸选六,一般是在明确循证的基础上,除选用局部腧穴外,逃常以循经取穴为主,即某一经络成脏腑有病,便选用该经或该脏胞的所属经络或相应经脉的迟部腧穴来治疗。临床应用非常广泛,例如,胃痛循经远取足三里、梁丘;胁痛循经远取阳陵泉、太冲等。又如头痛,因前头痛与阳明经有关,可循经远取上肢的合谷穴,下肢的内庭穴治疗等等。

四、传统经络十四经脉

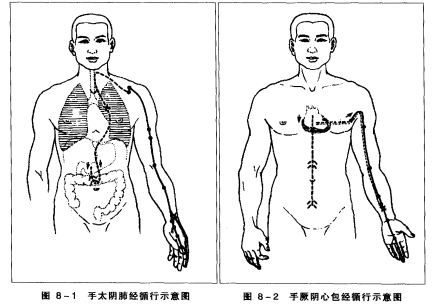

1.手太阴肺经(图8-1)

(1)经脉循杆起于中焦,向下联络大肠,回绕过来沿着胃的上口,通过横膈,属于肺脏,从“肺系”(肺与喉咙相联系的部位)横行出来(中府),向下沿上臂内侧,行于千少阴经和于厥阴经的前面,下行到肘窝中,沿着前臂内侧前缘,进入寸口,经过鱼际,沿着鱼际的边缘,出拥指内侧端(少商)。

手腕后方的支脉;从列缺处分出,一直走向食指内侧端(商阳),与于阳明大肠经相接。

(2)主要病候咳嗽、气嘴、少气不足以息,咳血,伤风,胸部胀满,咽喉肿痛,缺盆部及手臂内侧前缘痛,肩背部寒冷痛等证。

(3)主治概墨本经腧穴主治喉,胸、肺病,以及经脉循行都位的其他病证。

2.手厥阴心包经(图8-2)

(1)经脉循行起于胸中,出属心包络,向下通过横膈,从胸至腹依次联络上、中、下三焦。

胸部支脉:沿着胸中,出于胁部,至腋下三寸处(天池),上行到腋窝中,沿上臂内侧,行于手太阴和手少阴之间,进入肘窝中,向下行于前臂两筋(掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱)的中间,进入掌中,沿着中指到指端(中冲)。

掌中支脉:从劳宫分出,沿着无名指到指端(关冲),与手少阳三焦经相接。

(2)主要病候心痛、胸闷,心悸,心烦,癫狂,臃肿,肘臂挛急,掌心发热等证。

(3)主治概要本经腧穴主治心、

胸、胃、神志病以及经脉循行部位的其他病证。

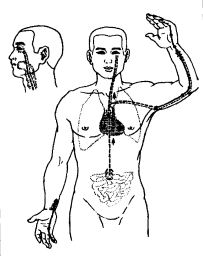

3.手少阴心经(图8-3)

(1)经脉循行起于心中,出属“心系"(心与其他脏器相连系的部位);通过横膈联络小肠。

“心系”向上的脉:挟着咽喉上行,连系于“目系"(眼球连系于脑的部位)。

“心系"直行的脉;上行于肺部,再向下出于腋窝部(极泉),沿着上臂内侧后缘,行于手太阴经和手厥阴经的后面,到达肘窝,沿前臂内侧后缘,至掌后豌豆骨部,进入掌内,沿小指内侧至末端(少冲),与手太阳小肠经相接。

(2)主要病候心痛.咽干,口渴,目黄,胁痛,上臂内侧痛,手心发热等证。

(3)主治概要本经腧穴主治心,

胸、胃、神志病以及经脉循行部位的其他病证。

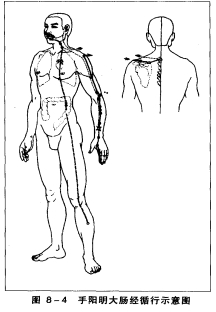

4.手阳明大肠经(图8-4)

(1)经脉循行起于食指末端(商阳),沿着食指内(桡)侧向上,通过一、二掌骨之间(合谷),向上进入两筋(拇长伸肌腱与拇短伸肌腱)之间的凹陷处,沿前臂前方,至肘部外侧,再沿上臂外侧前缘,上走肩端(肩髃),沿肩峰前缘,向上出于颈椎“乎足三阳经聚会处”(大椎,属督脉),再向下进入缺盆(锁骨上窝)部,联络肺脏,通过横膈,属于大肠。

缺盆部支脉:上走颈部,通过面颊,进入下齿龈,回绕至上唇,交叉于人中,左脉向右,右脉向左,分布在鼻孔两侧(迎香),与足阳明胃经相接。

(2)主要病候腹痛,肠鸣,泄泻,便秘,痢疾,咽喉肿痛,齿痛,鼻流清涕或出血,本经循行部位疼痛,热肿或寒冷等症。

(3)主治概要本经腧穴主治头面,五官,咽喉病,热病及经脉循行部位的其他病证。

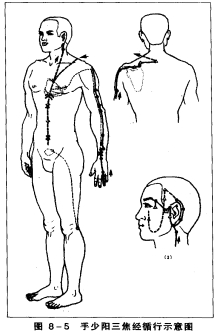

5.手少阳三焦经(图8-5)

(1)经脉循行起于无名指末端(关冲),向上出于第四、五掌骨间,沿着腕背,出于前臂外侧桡骨和尺骨之间,向上通过肘尖,沿中臂外侧,上达肩部,交出足少阳经的后面,向前进入缺盆部,分布于胸中,联络心包,向下通过横膈,从胸至腹,属于上,中,下三焦。胸中的支脉:从胸向上,出于缺盆部,上走项部,沿耳后直上,出于耳部上行额角,再屈而下行至面颊部,到达眶下部。

耳部支脉:从耳后进入耳中,出走耳前,与前脉交叉于面颊部;到达目外眦(丝竹空之下),与足少阳胆经相接。

(2)主要病候腹胀,水肿,遗尿,小便不利,耳聋,耳鸣,咽喉肿痛,目赤肿痛,颊肿,耳后、肩臂肘部外侧疼痛等证。

(3)主治概要本经腧穴主治侧头、耳、目、胸胁、咽喉病,热病以及经脉循行部位的其他病征。

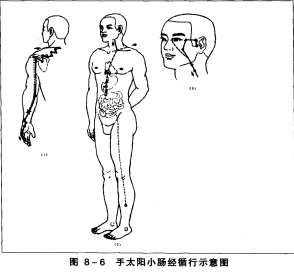

6.手太阳小肠经(图8-6)

(1)经脉循行起于手小指外侧端(少泽):沿着手背外侧至腕部,出于尺骨茎突,直上沿着前臂外侧后缘经尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之问,沿上臂外侧后缘,出于肩关节绕行肩胛部,交会于大椎(督脉),向下进入缺盆部,联络心脏沿着食管,通过横膈,到达胃部,属于小肠。

缺盆部支脉;沿着颈部,上达面颊,至目外眦,转入耳中(听宫)。

颊部支脉;上行目眶下,抵于鼻旁,至目内眦(睛明),与足太阳膀胱经相接,而又斜行络于颧骨部。

本文传播知识,如有侵权,请联系微信tunyi13166124885;本文非处方,如需治病,请联系医院。